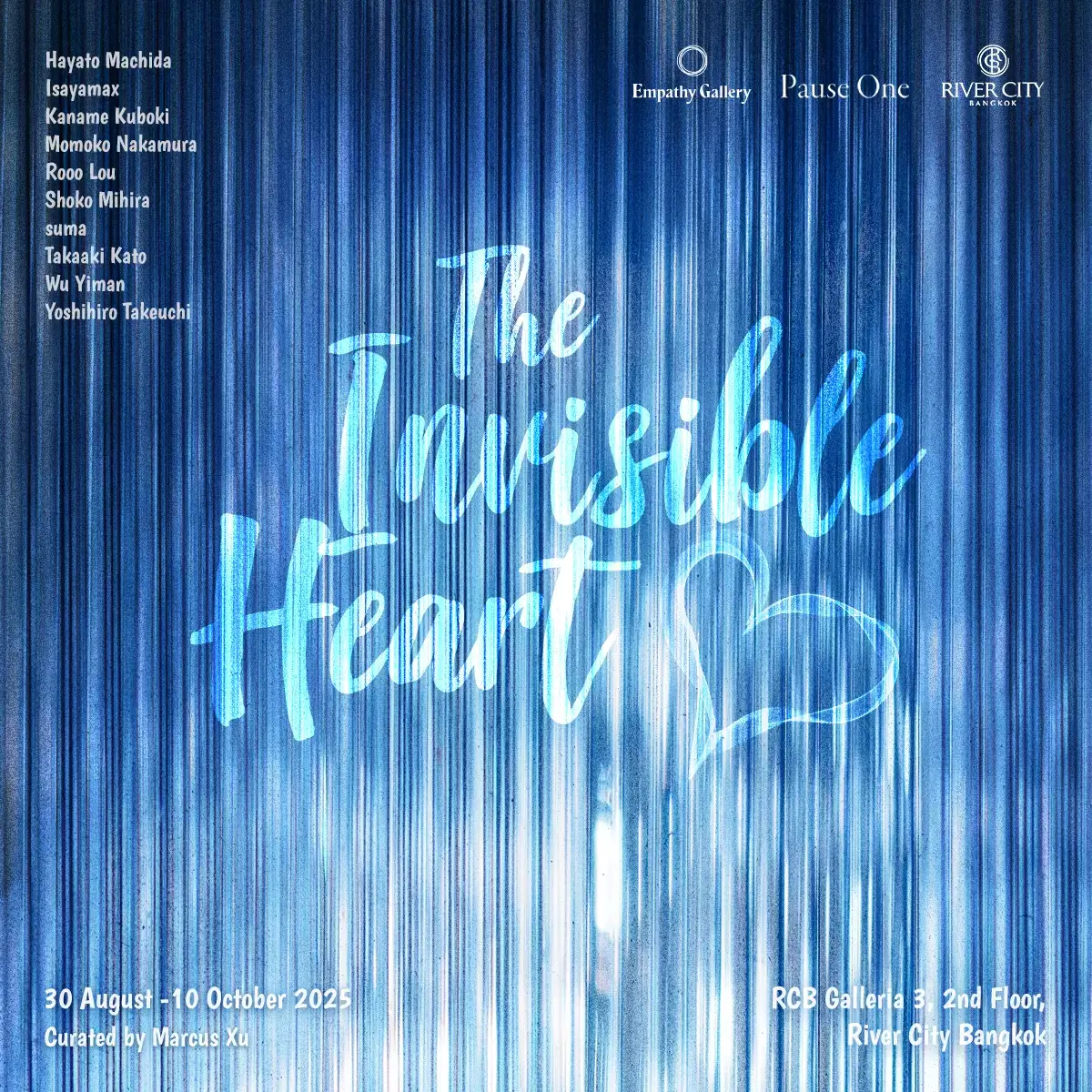

見えない私と共に、南国へ(The Invisible Heart)

グループ展「The Invisible Heart」に参加します。

戦River City Bangkokは、Pause OneおよびEmpathy Galleryと協力し、Marcus Xuがキュレーションを手がけるグループ展「The Invisible Heart」を開催いたします。本展は、古代シャムのコン仮面と日本のポップアートという象徴的な視点を通して、アイデンティティと文化変容を探求します。

HAYATO MACHIDA

Isayamax

Kaname Kuboki

Momoko Nakamura

Rooo Lou

Shoko Mihira

SUMA

Takaaki Kato

Wu Yiman

Yoshihiro Takeuchi

【展示会情報】

「多様様様性」

会期|2025年8月30日(土)~6月26日(金)

会場|River City Bangkok Galleria 3

時間|11:00-19:00

住所|23 Soi Charoen Krung 24, Talat Noi, Samphanthawong, Bangkok 10100 タイ

TEL|+6622370077

HP | https://rivercitybangkok.com/the-invisible-heart/ (English)

https://artsticker.app/events/91775 (日本語)

展覧会ステートメント

グローバリゼーションとローカリゼーションが交錯する潮流の中で、新進気鋭のアーティストたちは、アイデンティティ・記憶・場所の衝突を独自の視点から探究します。古代シャム文化を象徴するユニークな存在である「コン仮面」は、異文化の衝突と変容を芸術的に捉えるためのレンズとして用いられています。古代のコン舞踊劇において、仮面の主な役割は俳優の個人的な顔立ちを隠し、観客の注意を演者そのものではなくキャラクターや物語に集中させることにありました。この仮面は、古代シャム社会が儀式や超自然的な力について抱いていた深い理解を体現しています。

現代の高圧的でドラマチックな社会において、人々は無意識のうちに「ソーシャル・マスク(隠れ物)」を身につけています。これらの仮面はもはやラーマーヤナの神々や英雄を呼び覚ますものではなく、自己認識と人間主義への呼びかけを強調し、内省を促す存在となっています。

一方で、日本のポップアートもまた、表面的にはシンプルで「可愛い」イメージの奥に深い意味を秘めています。その「可愛い」顔の裏には、大衆文化に対する現代的な批評が潜んでいるのです。見えないながらも強い力を持つこうした「隠れた自己」は、近代化の過程における個人の変容と超越を象徴しています。

さらに、「ハート」は比喩的に、タイと日本という二つの王国の間に長きにわたり築かれてきた精神的な絆を表しています。タイのゆったりとした生活のリズムは、日本社会の構造化された生活リズムに対し、目に見えないながらも深い引力を及ぼしています。したがって本展は、「見えない私とに、南国へ」という解釈も可能です。すなわち「誰もが心の奥深くに、立ち止まり、ゆっくりと自分らしく過ごせる隠れた居場所を持っている」という意味であり、日本文化における「居場所」という言葉で説明することができます。

アクリル、岩絵具、水彩、ガラスなど多様なメディアを用いて、本展は「見えない自己、常に南国の故郷を夢見る」というテーマのもと、個人主義とポップカルチャーのメタファーを探ります。しばしば見過ごされる「カワイイ」や「サンプル」といったポップカルチャーのイメージを、個性と自由への深い探究へと転換させます。鮮やかで癒やしの力を持つ色彩と、繊細で示唆に富んだ物語性を通して、日本のポップアートの独自の美的力と美術史への秘められた接続に迫ります。

9月には、バンコクのRiver City Bangkokにて特別展「The Invisible Heart」が開催されます。都市生活の「仮面」を外し、古典とポップアートを横断する魔法の旅へと出かけましょう。「聖性の消失」をめぐる芸術的対話の中で、真の自己を発見してください。タイと日本に隠された魅力をたどり、心の奥にあるあたたかな居場所へと共に旅するひとときを、心よりお待ちしております。

徐子芃 ジョシホウ(キュレーター、美術史研究者)

1994年中国内モンゴル自治区生まれ。現在はシドニーと大阪を拠点に活動。オーストラリアのニューサウスウェールズ大学に在学中、京都精華大学大学院美術研究科修士課程修了、南中央民族大学で歴史学学士号を取得。オーストラリア歴史学会学員、オーストラリア日本研究協会会員。研究分野は東アジア陶磁史、近代彫刻、ベトナム・東南アジア美術。アジア太平洋地域の多様な文化的背景を活かし、研究プロジェクトでは地理的・歴史的な叙情性を広く追求。修正主義的かつ比較史的な方法論を用いて、越境的なグローバル・ナラティブへのアプローチを提唱している。